将来を見通す上で鍵となる「歴史の流れ」から今後を予想していく。

日本は単一国家として世界最長の歴史 (約2000年) を持つ。また日本史の転換点に着目すると、短期的な周期(約80年)と中期的な周期(約400年)で繰り返されている。なぜ歴史が周期性を持つかは諸説あり、ここでは議論しない。人間社会は経済活動であっても約10年という周期性に従い、形を変えながら事象(出来事)を繰り返していると考えられる。

歴史の周期性を考慮した場合、現在はどのタイミングなのか?

現在(2020年)から遡ること80年前(CE1940年)や400年前(CE1600年)、800年前(CE1200年)を振り返ることで、どの状況か分析していく。過去から順を追って簡単に解説する。

800年前 (CE1200年) :平安時代→鎌倉幕府

平安時代から鎌倉幕府へ移り変わる時代である。当時は未知の職種(武士)の台頭により、貴族・豪族の時代から武士による力の時代へと移っていく。移行期には国内で大規模な内乱 (CE1180~1186年) が発生した。これが中学でも習う、平家と源氏による源平合戦(治承・寿永の乱)である。内乱に勝利した新体制が新たな価値観と社会システムを構築していく。

400年前(CE1600年):豊臣政権(戦国時代)→徳川幕府

豊臣政権から徳川幕府に移行していく時代である。戦国の世を天下統一した豊臣政権は僅か16年しか続かなかった。要因は複数あるが、経済的な視点からすると2度の朝鮮出兵が経済的疲弊に繋がったことは明らかだ。政権側の持つ財源が乏しくなれば、将来を不安視する者が多く出る。不満が蓄積されていき、結局は新体制へと移行していく。結果的に、1600年に起きた内乱(関ケ原の戦い)により、新体制(徳川幕府)へと社会システムは移行していく。大きな波が400年周期で起きているといえる。ではそれよりも短い周期(80年)では、どのタイミングとなるのか?

80年前(CE1940年):大日本帝国→日本国

日本は軍部や政府機関の暴走により勝ち目のない戦争へと向かう。大本営の情報統制により、国民は敗戦するまで真実に気付かなかった。

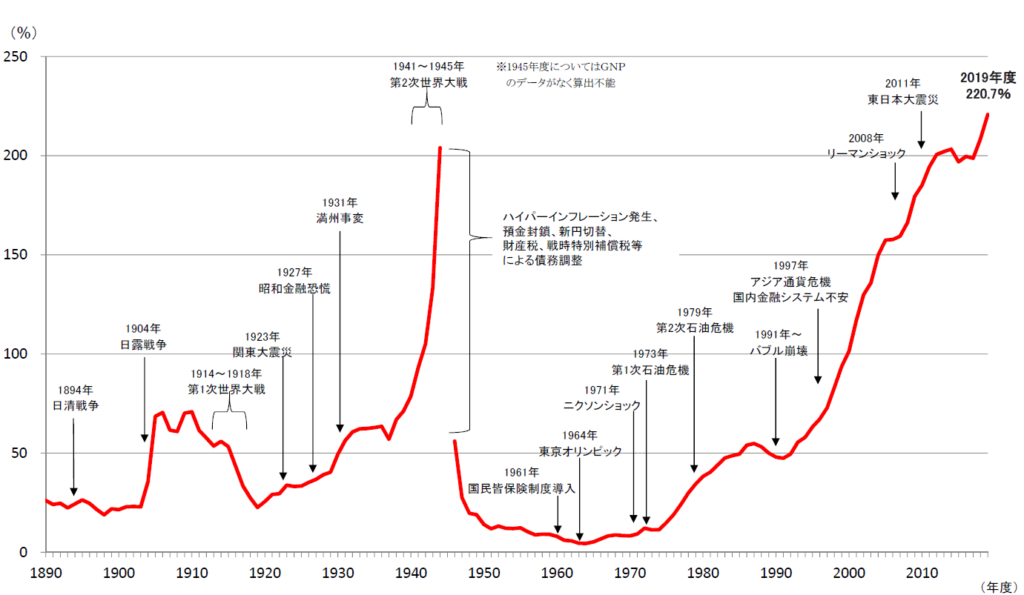

終戦当時の日本国債の対GDP比は207%であり(図2)、戦争による産業構造の崩壊と国土の焦土化により深刻な経済危機に瀕していた。経済的にも国家総動員させるために、国債が日本の通貨として侵攻した東南アジアの国々や国内市場で扱われていた。

自国民から抱えきれない借金を背負った政府は、戦時中に発行していた国債を無効化するために貯金封鎖を行った[財務省 資料 ]。当時の様子については、NHKが親切にも「貯金封鎖で何が起きるたのか?」という特番を作成している[NHK特番:貯金封鎖]

現在(CE2019年):日本国→新しいシステムの採用?

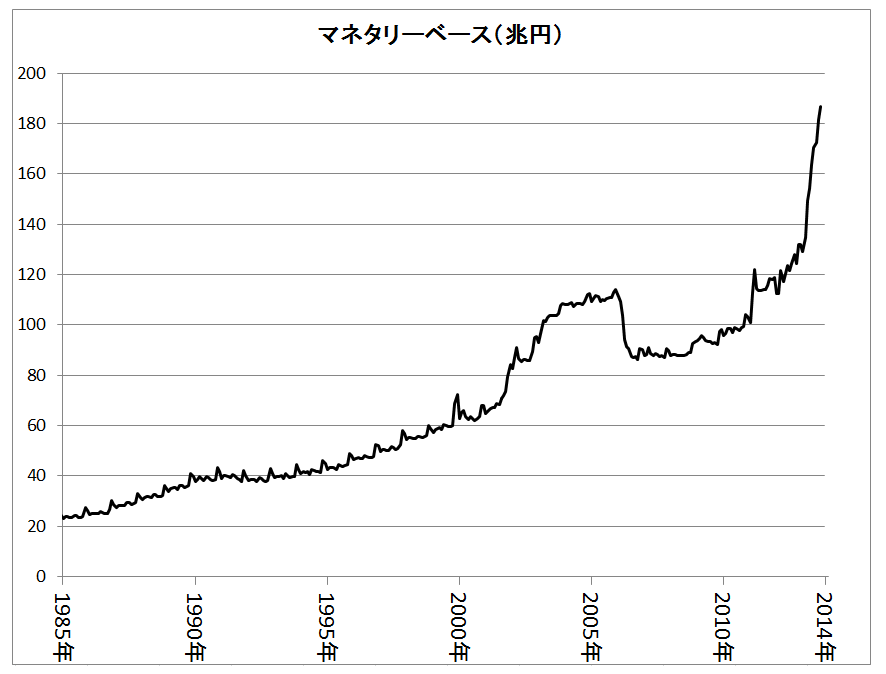

日本の 日本国債の対GDP比は終戦時を超えて220%まで到達している。日本政府はあくまでも統計データから解決策を見いだせていない。日銀と共同で通貨の大量発行(図2)により、経済を好転させようと躍起になっている(MMT:Modern Money Theory)。政府の発表では、日経平均も好転しているという独自の見解により、一見すると政策が上手くいっているかのように見える。

しかし大量資金の投資先はあくまでも株式であり、日経平均が18000円まで下落した場合、日本銀行は赤字となり国債を買えなくなる。また、忘れてはいけないのは、日本銀行も東証一部上場の企業であることだ。赤字になった企業の価値や評価、信頼性がどうなるかは想像に難くない。

いつ玉音放送(敗戦の知らせ)を国民が聞くのかは不明だが、株価が下落した時点で敗戦が決定する。80年前と形は違えど、歴史の周期は繰り返されるのである。

貯金封鎖は法律上(現行)は不可能であるが、 現時点での通貨発行数は右肩 上がりに上昇しており、日本銀行券の価値低下を意味する、「通貨」切り下げは政府側のカードとして有り得る。

想定される破綻プロセスとしては次の通りである。

破綻プロセス:2020年頃に発生する世界的大不況→株安と同時進行で一時的な超円高→輸出企業の競争力低下→大不況は半年で日経平均5000円, アメリカ株1000ドル付近まで下落→ 日本銀行の大損 →自国で日本国債が購入不能に→日本国債リスク上昇による買い手不在→金利高騰(負債の指数関数的上昇)→債権購入者の不安売り→更なる金利高騰→天文学的な負債へ→日本政府の信用失墜→国民が銀行へ殺到→銀行の出金停止・倒産→円売りによる通貨暴落→ハイパーインフレ (参照:経済産業研究所)

将来について

日本政府が管理する「通貨」の保有は資産的リスクとなる可能性がある。国家が抱える借金によりハイパーインフレが、いつ起きても不思議ではない。

ドル建てや他国の通貨であれば大丈夫なのだろうか?

現状、日本銀行をはじめアメリカの中央銀行(FRB:The Federal Reserve Board)、ヨーロッパ中央銀行(ECB: The European Central Bank)など、世界的な利下げ傾向にある。どの国も通貨安による輸出の増加と、経済の好転を望んでいるからだ。

つまり自国通貨を安く大量発行したい国が多い中で、価値を将来的に保存可能な通貨が無い状況である。

生活する上で欠かせない「通貨」に対し、我々はどうすればいいのか?

将来にわたり有効な対策について、次回お話します。